Le Dieu du Mal – Hervé Rousseau

Le Dieu du Mal - Hervé Rousseau L'auteur manifeste un parti pris très clair à l'encontre du dualisme qu'il assimile à « une déviation, une dégénérescence » du monothéisme. La…

Le Dieu du Mal - Hervé Rousseau L'auteur manifeste un parti pris très clair à l'encontre du dualisme qu'il assimile à « une déviation, une dégénérescence » du monothéisme. La…

Le mystère cathare - Ernest Fornairon Quatrième de couverture L'auteur s'est efforcé au cours de cette étude qui résume Le travail de longues années de recherches et de méditations, de…

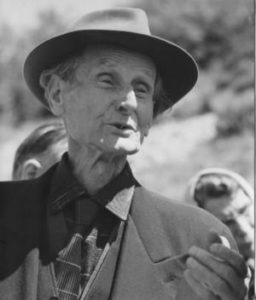

Déodat Roche (1877-1978)

Déodat Roche (1877-1978)Philosophe initié, défenseur du Catharisme. C’est par ces mots que le présente Lucienne julien, sa collaboratrice aux Cahiers d’études cathares, dans la biographie qu’elle lui consacre dans le numéro hors série de mai 1994 de la revue Spiritualité cathare qu’elle fonda en 1990, suite à de désaccords avec l’équipe des Cahiers.

Comme il est difficile de résumer un siècle de vie, surtout quand elle fut aussi riche que celle de celui que les médias appelaient « le pape du Catharisme », je vous propose de lire l’article de Lucienne Julien, publié en 1994 dans la revue Spiritualité cathare.

Pour les personnes qui le souhaitent Lucienne Julien avait publié un autre article dans la revue Cahiers d’études cathares (n°77), que je ne suis pas autorisé à publier ici. Vous pouvez contacter l’éditeur, Olivier Cébe ou — pour les chercheurs — le lire dans la revue.

M. Roché (que j’orthographie à la française pour rendre l’accentuation du e final), fut un « éveilleur » moderne du catharisme. Certes, ses choix et ses orientations le concernant sont aujourd’hui discutables, mais il suivi les voies qui s’ouvraient à lui en totale honnêteté intellectuelle et, une source récente, m’a assuré qu’à la fin de sa vie il reconnaissait s’être égaré sur des sentiers sans rapport avec le catharisme. Une telle lucidité à l’hiver de sa vie ne peut qu’être saluée. (suite…)

Boulgres & Cathares Deux brasiers, une même flamme Vladimir Topentcharov Informations techniques Un volume de 208 pages, format 130 x 184, sous couverture vernie en quadrichromie. 1971 - Éditions Seghers -…

Le catharisme - La religion des cathares (tome 1) - Jean Duvernoy

Olivier de Termes Le cathare et le croisé (vers 1200-1274) Gauthier Langlois Quatrième de couverture Olivier de Termes est un héros digne de roman ou de légende. Et pourtant, ce…

Les Cathares Histoire et spiritualité Philippe Roy Informations techniques ISBN : 978-2-85076-576-6 Éditions Dervy (Paris) - 1993 - 343 p. Quatrième de couverture De nombreuses études ont retracé l'histoire des…

Le drame cathare ou l'hérésie nécessaire Fernand Lequenne (1906) Préface de Robert Kanters (****) Éditions René Julliard (Paris) - 1954 Prix conseillé en occasion, état moyen à correct : 3…

Les Bougres : Histoire du pope Bogomile et de ses adeptes Borislav Primov Informations techniques Édition française : 1975. Bibliothèque historique Payot. 365 p. Prix à la publication : 65…