Flavius Josèphe

Flavius Josèphe - Le juif de Rome M. Hadas-Lebel Quatrième de couverture Notre siècle connaît-il encore Flavius Josèphe, ce prêtre né à Jérusalem qui, il y a près de deux mille…

Flavius Josèphe - Le juif de Rome M. Hadas-Lebel Quatrième de couverture Notre siècle connaît-il encore Flavius Josèphe, ce prêtre né à Jérusalem qui, il y a près de deux mille…

Des choses cachées depuis la fondation du monde R. Girard Quatrième de couverture Un ouvrage qui révolutionne les sciences humaines. Parallèlement à une analyse approfondie des mécanismes qui règlent la…

Marcion. L'Évangile du Dieu étranger Adolf von Harnack Quatrième de couverture Vers 140, à Rome, Marcion, originaire du Pont, commence à prêcher un évangile radical qui sépare et oppose le Dieu…

L'Église des premiers temps Des origines à la fin du IIIe siècle Jean Daniélou Quatrième de couverture L'Église des premiers temps « En une suite de tableaux, de bilans doctrinaux,…

Aux origines du christianisme Textes présentés par Pierre Géoltrain Quatrième de couverture Chacun, par tradition religieuse ou culturelle, pense connaître l'histoire des origines du christianisme, n'ayant d'autre information que celle des écrits…

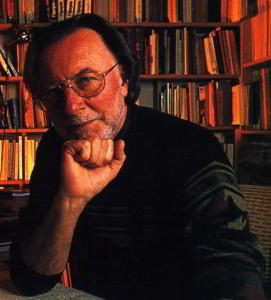

Michel Roquebert

Michel RoquebertNé le 7 août 1928 à Bordeaux, décédé le 15 juin 2020 à Toulouse.

Études classiques à Bordeaux où il obtient une licence de philosophie.

Après avoir enseigné six ans pour l’Éducation nationale, il devient journaliste à la Dépêche du Midi en 1955 (rubrique artistique).

Après avoir rencontré Jean Duvernoy et René Nelli, il entreprend des études d’histoire et publie en 1966, avec le photographe René Soula, le livre « Citadelles du vertiges » qui va lancer l’intérêt du grand public pour ces châteaux associés à l’épopée de la religion cathare.

Entre 1970 et 1998 il va publier une somme de 3 000 pages, l’Épopée cathare qui retrace dans le détail la croisade et l’Inquisition menées contre les albigeois cathares.

Entre autres œuvres il faut noter son travail sur la religion cathare.

Président du Groupe de Recherches Archéologiques de Montségur et des environs (G.R.A.M.E.) de 1983 à 1990.

Élu en 1968 membre correspondant, puis, en 1971, membre titulaire de la Société Archéologique du Midi de la France, Michel Roquebert est depuis 2001 membre correspondant de l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse. Il a été reçu mainteneur à l’Académie des Jeux floraux le 16 janvier 2011.

Il a été membre du Conseil d’administration du Centre d’études cathares – René Nelli de Carcassonne, de 1985 à la disparition de cette association en 2011. Il est président d’honneur de l’Association d’études du catharisme – René Nelli, fondée en 2011.

Distinctions

Chevalier de l’ordre national du mérite

Chevalier de l’ordre des arts et lettres

Grand prix Gobert

L’apport de M. Roquebert à la connaissance du catharisme me paraît essentielle, car il a su retracer cette période avec la justesse d’un scientifique et avec l’élan d’un conteur. Il m’a permis de connaître l’histoire d’un pays où je venais tout juste de m’installer et tout au long de mes études sur le catharisme, je suis régulièrement revenu à son travail. Comment ne pas louer également son engagement dans la défense du catharisme, face à ceux qui veulent l’amoindrir, voire le nier, alors qu’il est à un moment de sa vie où personne ne lui reprocherait de prendre du recul ?

Socrate, Jésus, Bouddha Trois maîtres de vie Frédéric Lenoir Quatrième de couverture La crise actuelle n'est pas simplement économique et financière, mais aussi philosophique et spirituelle. Contre une vision purement…

Quand notre monde est devenu chrétien (312 - 394) Paul Veyne Quatrième de couverture C'est le livre de bonne foi d'un incroyant qui cherche à comprendre comment le christianisme, ce…

La Bible dévoilée Israël Finkelstein, Neil Asher Siberman Les nouvelles révélations de l'archéologie Quatrième de couverture Quand et pourquoi la Bible a-t-elle été écrite? Que savons-nous des premiers patriarches? Quand le…

Le Christ philosophe Frédéric Lenoir Quatrième de couverture Pourquoi la démocratie et les droits de l'homme sont-ils nés en Occident plutôt qu'en Inde, en Chine, ou dans l'Empire ottoman ? Parce…